La Orinoquia hace referencia a los territorios abarcados por la inmensa cuenca del río Orinoco en Colombia y Venezuela. Existe una predominancia de terrenos planos, por lo cual es conocida como la región de los llanos. Constituye una de las zonas de sabanas más extensas del planeta, junto a otras como la africana o el cerrado en Brasil. En la parte colombiana, se concentra, mayoritariamente, en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, cubriendo unos 310.000 Km2. (1)

En tan vasta extensión habitan pueblos indígenas originarios, campesinado, colonos, afrodescendientes y población urbana. Esta última ha crecido significativamente en las décadas recientes en ciudades como Villavicencio, capital del Meta, por razones como la llegada de población desplazada del resto de los llanos por el conflicto armado que aún afecta al país.

La Orinoquia ha sufrido drásticas transformaciones territoriales desde la época de la ocupación europea, con la que se introdujo la ganadería extensiva. Luego llegó el extractivismo, en esta región se explota el mayor volumen de petróleo en Colombia. Al inicio de los años 60 el Estado empujó hacia esta región a miles de familias, bajo programas de colonización dirigida; muchas de esas propiedades terminaron en manos de terratenientes, desplazando nuevamente a las familias.

Hacia la década de los 80, la economía de los cultivos de uso ilícito, principalmente coca, ocupaba grandes extensiones y el conflicto armado se recrudeció, siendo una de las regiones más afectadas. (2) Posteriormente, una nueva actividad económica, que se presenta como lícita, irrumpió para transformar e impactar nuevamente el territorio y a sus habitantes: las plantaciones de árboles a gran escala.

Plantaciones de árboles para el mercado de carbono

Las plantaciones o monocultivos de árboles tienen diversas características. Este artículo busca centrarse y advertir sobre los rasgos e impactos de un tipo particular: las plantaciones destinadas para el mercado de carbono.

No se trata de algo nuevo, son monocultivos que ya tuvieron una fase de implementación durante la primera década de este siglo, cuando se promocionaron como sumideros de carbono. En los tres años recientes, la cantidad de solicitudes para establecer y registrar plantaciones de árboles, como proyectos de carbono, ha incrementado notoriamente, tanto en número de proyectos como en tamaño. (3)

¿Pero de dónde surge el interés por estas plantaciones? Básicamente de la oportunidad (para las empresas madereras y compañías de celulosa) de hacer un negocio adicional y ganar más dinero, además de lavar la imagen de muchas empresas que compran los “créditos de carbono” – o permisos para contaminar. (4) Se aprovecha el postulado que los árboles absorben carbono de la atmósfera y lo almacenan en sus hojas, troncos y raíces. Entonces, quien crea plantaciones y afirme que solo está plantando por el estímulo ofrecido por el mercado de carbono, puede ganar dinero vendiendo créditos de carbono a empresas que dicen que no pueden reducir su propia contaminación. (5) Sin embargo, eso no suele ser cierto, entre otros porque quien hace las plantaciones, lo hará de todos modos para seguir vendiendo madera y ganando.

El mercado de carbono y sus proyectos no han funcionado para lo que prometen, es decir, solucionar la crisis climática, pero si funcionan muy bien para las empresas que se aprovechan del negocio y ofrecen sus servicios de consultoría, certificación, creación de estándares de carbono, comercialización de créditos, entre otros. Además, beneficia a las empresas, principales responsables de la crisis climática, que en lugar de cortar o reducir sus emisiones, las mantienen o incrementan, incrementando sus ganancias.

Una publicación de Amigos de la Tierra ofrece un extenso listado de impactos y actuaciones erradas de los responsables de proyectos de plantaciones relacionadas con la compensación de carbono. (6) Entre ellas:

• violación de leyes de diferentes países, relacionadas con el acceso a la tierra para las comunidades y el derecho a la consulta previa, libre e informada;

• expulsión de sus tierras de familias agricultoras;

• compra de tierras a muy bajo precio o acaparamiento violento de tierras.

• en el caso de proyectos donde agricultores firman contratos para plantar árboles, obligaciones más allá del tiempo estipulado en los contratos, por ejemplo, hacer mantenimiento de árboles plantados por 50 o 100 años, en el marco de contratos que solo duran siete años;

• afectaciones a la soberanía y seguridad alimentaria, pues las familias deben abandonar sus cultivos para dedicarse a las actividades de los proyectos;

• inclusive algunas empresas han generado incendios accidentales.

Estos hechos dan razones de sobra para generar alerta y preocupación entre las comunidades, especialmente del sur global, en donde más está creciendo este tipo de plantaciones. De forma particular preocupa lo que puede suceder en Colombia, que está entre los tres países con mayor número de proyectos de plantaciones de árboles para el mercado de carbono.

Plantaciones para el mercado de carbono en la Orinoquia

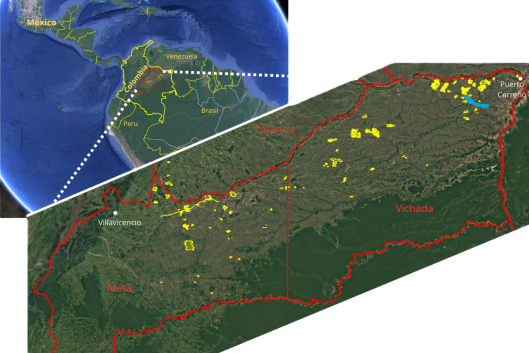

Dentro de Colombia, la Orinoquia concentra la mayor superficie ocupada por plantaciones de árboles destinadas al mercado de carbono. Son al menos 28 proyectos que se extienden por aproximadamente 178 mil hectáreas (7), cifra que incrementa al incluir proyectos aún no registrados. A pesar que otros lugares del país, como el departamento de Antioquia tienen mayor número de proyectos, estos ocupan una superficie mucho menor.

Así pues, la Orinoquia, y particularmente los departamentos de Meta y Vichada, concentran la mayor superficie de plantaciones, y, por ende, la mayor cantidad de riesgos e impactos. Además, los antecedentes de las plantaciones ya existentes en la región son alarmantes. La Orinoquia es una de las regiones severamente afectadas por el conflicto armado en Colombia, con miles y miles de personas asesinadas, desplazadas, desaparecidas o violentadas en las formas más atroces. Parte de esos impactos y sufrimiento están directamente relacionados con el establecimiento de plantaciones. A su vez, las plantaciones son una de las causas de la transformación del territorio y el paisaje.

¿Pero por qué son tan nefastas las plantaciones en la Orinoquia?

Gran parte de los proyectos propuestos o en desarrollo, plantean restauración o recuperación de territorios, a los que denominan ecosistemas, mediante reforestación o aforestación. En este punto empiezan a aparecer las inconsistencias y objeciones. Primero, porque al hacer referencia a ‘ecosistemas’ se omite la referencia al territorio, que es lo que realmente se está impactando, e incluye no solo los elementos de un ‘ecosistema’: agua, suelo, vegetación y animales, principalmente; sino que comprende las poblaciones humanas, sus relaciones y, culturas, entre otros.

En segunda instancia, aseveran, a priori, que van a restaurar tierras degradadas por la ganadería extensiva o la agricultura. Para ello prometen establecer ‘bosques plantados’, en sabanas degradadas [lo que puede discutirse o controvertirse], la mayor parte de ellas ubicadas al sur del río Meta, en la altillanura. Se objeta, porque la sabana hace parte de la diversidad de territorios terrestres del planeta, no todos ellos están cubiertos de árboles, la presencia de suelos cubiertos por gramíneas no significa que estén degradados.

“Claramente la sabana de la Altillanura no ha sido despojada de bosques recientemente, por el contrario, las sabanas de la Orinoquia han estado dominadas por pastos durante los últimos 18000 años, o más”, como explica Sergio Estrada. (8) Aforestar o reforestar las sabanas provoca múltiples consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de proyectos consisten en monocultivos de especies exóticas como pinos, eucaliptos o acacias. (9)

Algunos impactos ecológicos de los monocultivos de árboles en la altillanura

De cualquier modo, plantaciones no son bosques, y sea por la vía de la reforestación o la aforestación, se está propiciando la pérdida de biodiversidad de especies que pierden su hábitat o que son reemplazadas por aquellas introducidas. Al transformar la sabana, grandes mamíferos, como el oso palmero u hormiguero, que depende de termitas y hormigas huyen buscando otros lugares para poderse alimentar. Las alteraciones son múltiples e inimaginables, por ejemplo, las especies de árboles exóticos no producen frutos carnosos que puedan alimentar a la fauna local; solo algunos loros consumen los frutos de la acacia (Acacia mangium), lo que genera otro desequilibrio, pues esto ayuda a la dispersión de este árbol, altamente invasor, en sitios lejanos de donde fue plantado. (10)

De otro lado, varios de los proyectos hablan de recuperar tierras degradadas, pero han establecido plantaciones en medio de áreas destacadas por su buen estado de protección, como en el caso de la cuenca del rio Bita, el cual mantiene cerca del 95 por ciento de su cobertura natural. (11) En sus inmediaciones se encuentra, por ejemplo, parte de las plantaciones del proyecto brújula verde, propiedad de la corporación Trafigura, uno de los mayores comerciantes mundiales de combustibles fósiles. La empresa ha invertido más de 1.000 millones de dólares, mediante una de sus filiales, Impala, para adecuar la infraestructura para el transporte de petróleo por el río Magdalena en Colombia. (12)

El proyecto brújula verde (la mayoría de cuyas plantaciones se ubican en la zona resaltada en azul de la figura 1) está a cargo de Inverbosques, que a 2024 había plantado 10.000 hectáreas, 90 por ciento de ellas con eucalipto en Vichada. La gerente de la empresa defiende la decisión de plantar eucalipto, argumentando un motivo económico. Afirma queesa especie permite una captura acelerada de créditos de carbono para financiar el proyecto, y, “eventualmente” plantar especies nativas, que crecen muy despacio y es difícil hacerlas eficientes en términos económicos y financieros. (13)

Una proporción significativa de todas estas plantaciones se están estableciendo, o establecerán, justamente sobre los suelos más fértiles de la altillanura, al estar ubicados a orillas del río Meta, lo que hace que reciban aguas provenientes de la cordillera oriental, con alto contenido de nutrientes.

Entonces, se propone transformar territorios en buen estado de protección con monocultivos de árboles. Sin embargo, aún más alarmantes que las consecuencias descritas anteriormente son los impactos sobre las comunidades y pueblos indígenas.

Violencia y despojo en el establecimiento de plantaciones en la Orinoquia

La Orinoquia ya cuenta con una vasta extensión de monocultivos, no solo de árboles, sino de palma aceitera, maíz, soya y caña de azúcar, entre otros. Las plantaciones para carbono, también tienen antecedentes, como el proyecto Gaviotas 2, que pretende plantar 6.3 millones de hectáreas destinadas a la producción de agrocombustibles y como sumideros de carbono. (14)

Diversas fuentes documentan la práctica sistemática de despojo y desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas, cuyos territorios son destinados en muchas ocasiones al establecimiento de plantaciones, especialmente en lo que va transcurrido del siglo XXI. El Estado Colombiano ha tenido participación y responsabilidad en diferentes formas, ya sea por omisión, por propiciar la impunidad o por prácticas sistemáticas como no atender las solicitudes de reconocimiento del territorio por parte de pueblos indígenas, cuya existencia, en algunos casos, se llega a desconocer. Paralelamente, el territorio es titulado a colonos o particulares, que luego venden a empresas que establecen monocultivos de palma, especies madereras u otras. (15)

Los pueblos indígenas de la región han sido diezmados, con prácticas que llegan incluso a su cacería, mediante lo que se conoce como las Guahibiadas (16), de las cuales se tiene reporte hasta el año 2005, en límites de Puerto Gaitán (Meta) y Vichada. Por ello, cualquier intervención que desplace o ponga en riesgo el territorio en el cual habitan estos pueblos, representa un impacto severo para su pervivencia.

Solo en el departamento de Vichada, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI), identificaban para el año 2009, 41 casos de comunidades en alto riesgo de desplazamiento y expropiación territorial. Las etnias afectadas eran Sikuani, Mayerris, Kuivas, Amorúa, Sáliva y Piapoco. Para ese entonces, siete casos correspondían al desplazamiento violento, con quema de los caseríos, o intención de hacerlo, para el establecimiento de plantaciones de caucho o para agrocombustibles. Dos empresas son relacionadas a estos hechos: Hercaucho y Llano Caucho. (17)

En síntesis, el establecimiento de plantaciones en la Orinoquia ha estado vinculado a prácticas de despojo, violencia y desplazamiento, que implican la pérdida de territorios de pueblos indígenas.

Con el estímulo proveniente de los mercados de carbono, el establecimiento de nuevos monocultivos tiende entonces a exacerbar la gravísima situación de derechos de los pueblos y comunidades locales. También incrementará la presión y demanda por tierras, generando más conflictos. Es importante alertar sobre esta situación, para tomar medidas que eviten la repetición de un patrón ya identificado en el establecimiento de plantaciones en la región.

Todo esto sucede en un contexto en el que tanto la población local como los pueblos indígenas, desconocen casi por completo ese nuevo negocio del carbono y sus implicaciones, y por tanto la organización y capacidad de respuesta es baja.

Mientras tanto, las plantaciones para el mercado de carbono están aumentado en la Orinoquia, bajo el argumento absurdo de la restauración. Por el contrario, estos monocultivos están ocasionando diversos impactos sobre la región y sus habitantes, representando la continuidad de un sistema injusto de arrebato del territorio, que se perpetua mediante la violencia y la explotación.

Secretariado del WRM

(1) Universidad Nacional de Colombia - ODDR. 2013. Caracterización región de la Orinoquia. Bogotá D.C.

(2) El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; creada en el marco del acuerdo de paz entre Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC -EP, en su capítulo Orinoquia ofrece detalles de la condición de violencia y violación de derechos en esa región, aquí.

(3) Esta publicación del WRM en 2024 muestra dónde y cómo se están expandiendo este tipo de plantaciones, a quiénes beneficia y cómo impacta a las comunidades: “Plantaciones de árboles para el mercado de carbono: ¿por qué, cómo y dónde se expanden?”. Disponible aquí.

(4) Para más información sobre qué son los créditos de carbono y quién se beneficia de su comercio, consulte el artículo “El negocio del carbono, la tierra y los árboles"

(5) Esta publicación del WRM en 2024 muestra dónde y cómo se están expandiendo este tipo de plantaciones, a quiénes beneficia y cómo impacta a las comunidades: “Plantaciones de árboles para el mercado de carbono: ¿por qué, cómo y dónde se expanden?”. Disponible aquí.

(6) Amigos de la Tierra Internacional. 2023. Banco de evidencia sobre las falsas soluciones climáticas. Sus impactos sobre los pueblos y el planeta. Disponible aquí.

(7) Datos provenientes de los registros de las certificadoras Verra Verified Carbon Standard, Cercarbono, Biocarbon and Gold Standard, obtenidos en enero de 2025.

(8) Estrada, V. S. 2024. Evitemos una tragedia ecológica en las sabanas del Vichada. Revista Nova et Vetera. Volumen 10, Numero 92.

(9) Para ampliar la información sobre los problemas ocasionados por las plantaciones industriales de árboles, se recomienda la publicación “¿Qué hay de malo en plantar árboles? El nuevo impulso para expandir las plantaciones industriales de árboles en el Sur Global”. Disponible aquí.

(10) Estrada, V. S. 2024. Evitemos una tragedia ecológica en las sabanas del Vichada. Revista Nova et Vetera. Volumen 10, Numero 92

(11) Mongabay. 2018. El río Bita se convierte en el undécimo humedal Ramsar de Colombia. Disponible aquí.

(12) Mongabay. 2024. Experts question benefits of Colombian forestation project led by top oil trader. Disponible en aquí.

(13) Idem.

(14) Bohórquez, D. A; Garcés, A.D; Ayala, R. S. 2012. Análisis de conflictos de la región Orinoquía en relación con proyectos energéticos: 2000-2010. Investigaciones en construcción, Número 27, pg 87-152.

(15) ONIC. 2009. Introducción de la situación de violación de derechos humanos en Vichada.

(16) Comisión de la Verdad. “Afectaciones históricas, continuum de violencias: Guahibiadas”. Disponible aquí.

(17) ONIC. 2009. Situación territorial de los pueblos indígenas del Vichada.