Introduction / antécédents

Articles de bulletin

Sumatra Copper Ltd

Il y a quelques années, une photo a fait le tour du monde : elle montrait un Indien dans un petit village au milieu de la forêt amazonienne pointant sa flèche vers l’avion dans lequel se trouvait le photographe. La photo a fait sensation dans la presse internationale parce qu’il s’agissait d’un groupe d’Indiens qui vivait isolé dans la jungle brésilienne, sans contact avec ladite « civilisation ».

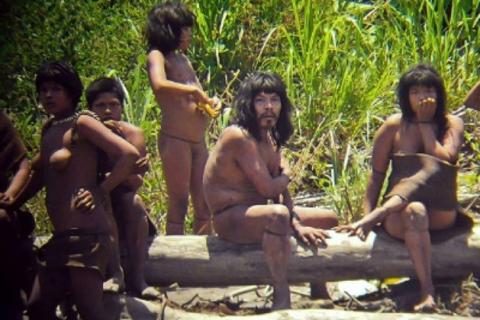

En cette deuxième décennie du XXIe siècle, savoir qu’il existe une centaine de tribus isolées sur notre planète est en soi impressionnant. Le simple fait qu’il en existe au moins une témoigne de leur résilience, créativité, autosuffisance et adaptabilité. Peu nombreux et vivant dans des régions éloignées, riches en ressources naturelles et toujours plus convoitées par les gens de l’extérieur, ces peuples sont les plus vulnérables de notre planète.

Il y a un siècle, José Santos Machicado écrivait dans la nouvelle Tres dias en el bosque [Trois jours dans le bois] : « Il n’est pas admissible que les Toromona se privent de pousser les cris qu’ils ont l’habitude de pousser quand ils capturent une proie ou surprennent l’ennemi, et que ces cris n’arrivent pas à une si petite distance du peuple »(1).

Près de 90 % des peuples indiens isolés encore existants vivent dans la région amazonienne, dans des territoires protégés par des barrières géographiques qui tiennent de moins en moins l’homme blanc à distance de leurs forêts, là où les écosystèmes et la biodiversité sont mieux préservés. Ces peuples ont choisi l’isolement pour échapper à un contact qui s’est avéré destructeur dans le passé : soit ils ont été directement confrontés aux Blancs, soit ils l’ont appris indirectement d’autres peuples ‘contactés’.

L’esprit est venu sous les traits du corbeau,

m’a emmené là-haut et dit :

« Regarde Eami* ce soir. Beaucoup de feux sont allumés.

Ce sont les foyers de ton peuple Ayoreo

qui éclairent tout ».

Nous avons continué à voler

et les lumières se sont éteintes,

Les unes après les autres.

« C’est l’avenir de ton peuple.

Les bois s’obscurcissent

parce que les Ayoreo n’y vivent déjà plus.

Tout devient obscurité »

C’est ce que chantait mon grand-père

quand j’étais enfant.

L’Amazonie est convoitée et pénalisée par des mégaprojets d’infrastructure insérés dans le PAC (Programme d’Accélération de la Croissance du gouvernement brésilien) et l’IIRSA (Initiative d’Intégration de l’Infrastructure Régionale Sud-Américaine), qui favorisent l’exploitation et l’exportation des ressources naturelles au profit des grandes entreprises transnationales.

L’Amazonie péruvienne et les zones voisines qui s’étendent sur d’autres pays sont habitées par différents peuples ou groupes de peuples en isolement volontaire. Leurs langues ont surtout été classées dans deux familles linguistiques : aruaque et pano. D’autre part, il existe un grand nombre de groupes pas encore identifiés dans la vaste région où se trouvent les sources des fleuves Tahuamanu, Yaco, Chandless, Las Piedras, Mishagua, Inuya, Sepahua et Mapuya, au sud-est.

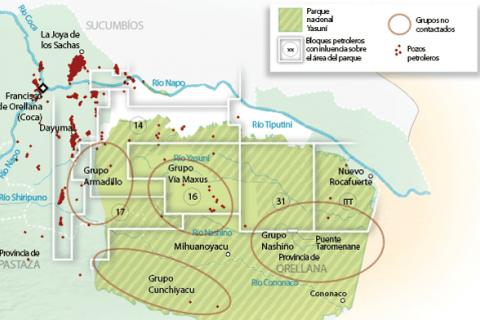

En 1999, un décret présidentiel a donné naissance à ladite Zone Intangible [Zona Intangível] TagaeriTaromenane (ZITT) dans le Parc National Yasuni. Une action significative, qui interdirait pour toujours des opérations extractivistes, y compris l’exploration pétrolière. Selon le décret, les zones intangibles sont des « espaces protégés d’une grande importance culturelle et biologique, où il est interdit de réaliser tout type d’activité d’extraction en raison de leur valeur élevée pour l’Amazonie, l’Équateur, le monde, les générations actuelles et futures ».

Pagination

- Première page

- Page précédente

- …

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- …

- Page suivante

- Dernière page